Coût environnemental français (anciennement Ecoscore français) pour l'habillement - Le guide ultime 2025-2026

%20for%20Apparel%20-%20The%20Ultimate%202025-2026%20Guide.png)

Dans la voie vers une industrie de la mode plus responsable, la transparence apparaît comme un levier puissant. En France, la notion de coût environnemental français (anciennement appelé Ecoscore français) est sur le point de devenir un label légalement obligatoire pour certains produits, à commencer par les textiles. Grâce à une méthodologie rigoureuse d'analyse du cycle de vie (ACV), ce score vise à exprimer les impacts environnementaux d' une manière simple et comparable. Pour les marques, les distributeurs et les consommateurs, la compréhension du coût environnemental français n'est plus facultative : c'est un impératif stratégique.

Cet article décrit :

- Le cadre légal et le calendrier de déploiement

- Méthodologie et principes de calcul

- Ce qui est inclus (et exclu)

- Raisons stratégiques d'une adoption précoce

- Prochaines étapes et bonnes pratiques

Plongeons dans le vif du sujet.

1. Origine et cadre légal du coût environnemental français

Contexte

L'idée de l'affichage environnemental a été introduite pour la première fois en 2009 lors du Grenelle de l'Environnement, afin de sensibiliser les consommateurs à l'impact écologique de leurs achats. Elle est ensuite devenue une mesure phare de la Convention citoyenne sur le climat et a été formellement inscrite dans la loi Climat et résilience de 2021.

Après plusieurs projets pilotes, un cadre technique pour le label a été dévoilé en mars 2024, définissant la manière dont les impacts environnementaux seraient évalués et affichés. L'initiative a deux objectifs principaux :

- Informer les consommateurs à l'aide de données simples et comparables sur l'impact des produits;

- Encourager les entreprises à adopter des pratiques d'éco-conception et à réduire leur empreinte.

À partir du 1er octobre 2025, le coût environnemental des produits textiles devient une réalité réglementaire pour toutes les marques commercialisées en France. Le Conseil d'État français a validé les textes régissant le coût environnemental, confirmant à la fois le calendrier et la méthodologie à appliquer. Pour les acteurs de la mode et du textile, cette échéance représente un tournant majeur dans la manière de communiquer sur leur impact écologique et de renforcer la confiance auprès des consommateurs.

Dates clés pour la réglementation sur le coût environnemental

Le nouveau système d'étiquetage environnemental est mis en place selon un calendrier précis:

- 15 septembre 2025 : ouverture du portail de déclaration. Les marques doivent soumettre leurs scores environnementaux. Fairly Made peut se charger de cette déclaration en leur nom.

- 1er octobre 2025 : entrée en vigueur officielle du dispositif. À partir de cette date, les produits devront afficher leur coût environnemental en utilisant le format visuel approuvé.

- 1er octobre 2026 : à partir de cette date, toute partie prenante pourra calculer les scores des marques (solutions externes, autres marques, etc.). C'est pourquoi contrôler le coût environnemental avant 2025 permet de réduire les risques réputationnels et d'éviter les calculs externes basés sur des données potentiellement surévaluées.

La charte graphique officielle du score a déjà été publiée, ce qui garantit une présentation cohérente et conviviale pour le consommateur.

2. Qu'est-ce que le coût environnemental français ?

Le coût environnemental français est une score numérique exprimé en "points d'impact", conçu pour représenter les impacts environnementaux cumulés d'un produit sur l'ensemble de son cycle de vie. Plus le score est bas, plus le coût environnemental est faible.

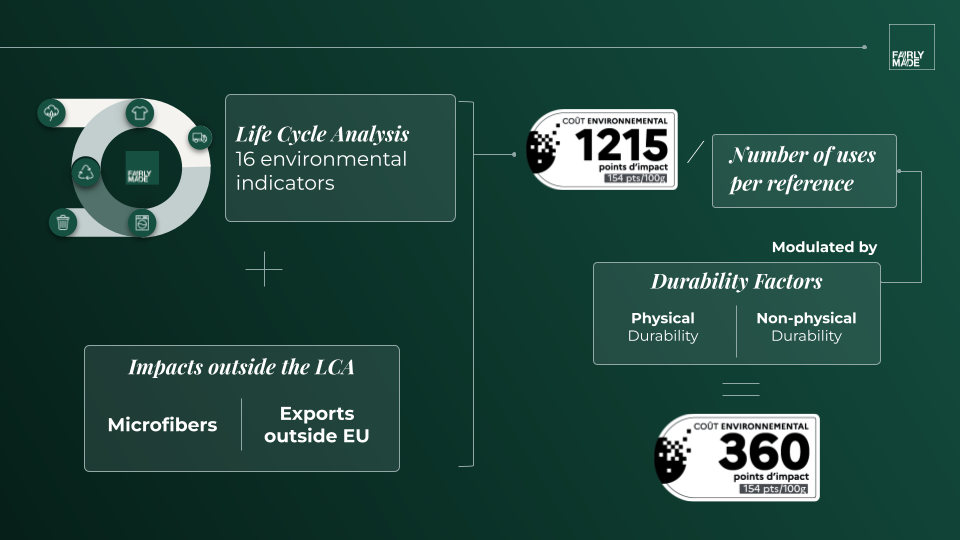

Concept central : Analyse du cycle de vie (ACV) + ajustements

L'analyse du cycle de vie (ACV) est au cœur de cette méthodologie. Le produit est évalué depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la fabrication, le transport, l’usage et la fin de vie. L’ACV prend en compte 16 catégories d’impacts environnementaux.

Cependant, certaines dimensions sont peu ou mal représentées dans une ACV classique. C’est pourquoi la méthode française introduit des ajustements complémentaires au-delà de l’ACV de base. Parmi eux :

- La prise en compte de la libération des microfibres pendant le lavage (particulièrement important pour les textiles)

- La pénalisation de l'exportation de vêtements usagés en dehors de l'Europe (fuite en fin de vie)

- Prise en compte de la durabilité physique et non physique des produits

Durabilité physique et non physique

Deux notions complémentaires permettent d'affiner la durée de vie du produit : la durabilité physique et la durabilité non physique.

Ces éléments modélisent à la fois la performance des matériaux et le comportement des consommateurs, des facteurs qui peuvent soit prolonger, soit réduire la durée de vie d'un vêtement.

Durabilité physique

La composante de durabilité physique (évaluation de la durée de vie réelle des matériaux, de la résistance à l'usure et de la robustesse des produits) n'est pas encore incluse dans la version actuelle de la méthodologie.

Elle est en cours de développement et sera introduite dans une future mise à jour du cadre officiel, une fois les critères de modélisation standardisés finalisés.

Durabilité non physique : Impact hors ACV

Ce concept évalue la longévité potentielle d’un produit au-delà de sa qualité matérielle. Il repose sur trois critères pondérés :

- Gamme de produits (50%)

Reflète le nombre maximum de produits différents qu’une marque propose simultanément sur le marché. Une offre trop large peut réduire la longévité des produits en encourageant des cycles de renouvellement plus rapides.

- Incitation à la réparation (50%)

Mesure dans quelle mesure une marque encourage la réparation à travers les services disponibles et leur tarification. Plus la réparation est facile et abordable, plus la durée de vie potentielle du produit est longue.

Ainsi, deux vêtements identiques (en termes de matière et de fabrication) peuvent obtenir des scores différents, selon les politiques et les approches commerciales de la marque.

Comment le score du coût environnemental est-il calculé ?

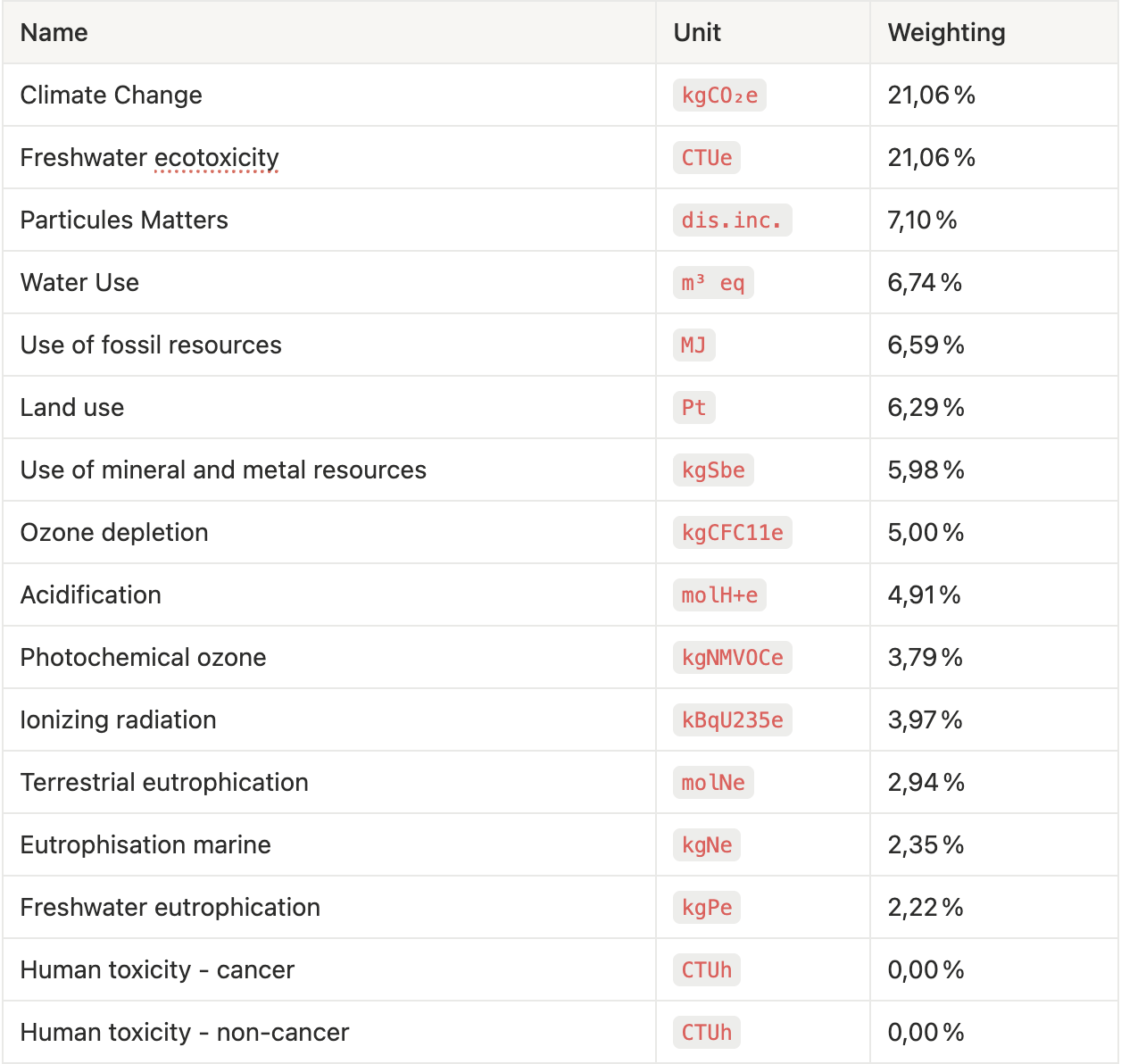

Pour transformer les 16 catégories d'impact environnemental en un indicateur global, les résultats de l'ACV passent par trois étapes clés : Tout d'abord, chaque impact est normalisé par rapport à l'empreinte d' un citoyen européen moyen, ce qui permet de convertir tous les indicateurs en une unité commune, le "point". Ensuite, chaque catégorie est pondérée en fonction de son importance relative et de la fiabilité scientifique des données disponibles. Enfin, les résultats pondérés sont agrégés pour produire un score unique et complet.

Sous forme de formule :

Score final = (somme normalisée et pondérée des impacts ACV) + ajustements non ACV, ajustés par les coefficients de durabilité.

Interprétation et présentation

- Le score global est exprimé en points d'impact

- Une valeur normalisée pour 100 g est également affichée, afin de permettre des comparaisons entre produits de tailles ou de masses différentes.

- En pratique, le label doit être affiché au niveau SKU-couleur, c’est-à-dire pour chaque variante de produit.

En résumé, le coût environnemental français est un score composite et multidimensionnel, combinant les résultats de l'ACV, des facteurs correctifs supplémentaires et des modificateurs de durabilité influencés par la marque, afin de produire un indicateur unique et comparable de l’empreinte environnementale.

3. Champ d'application et obligations

Champ d'application initial : Vêtements textiles

Le champ d'application actuel de la réglementation se concentre spécifiquement sur les vêtements textiles, c’est-à-dire les articles d’habillement composés majoritairement de fibres textiles, qu’elles soient naturelles ou synthétiques.

Exemples de catégories concernées :

- Chaussettes

- Sous-vêtements

- T-shirts, polos

- Chandails, pulls

- Pantalons, shorts

- Manteaux et vestes (les composants amovibles doivent être modélisés séparément)

- Produits vendus par lot : pour les packs multi-articles (ex. : chaussettes, sous-vêtements), le score environnemental doit être calculé pour l’ensemble du lot.

- Produits multi-composants : chaque composant (ex. : manteau et doublure amovible) doit être modélisé séparément, et le score total correspond à la somme des scores individuels.

Produits explicitement exclus :

- Chaussures, accessoires textiles, maroquinerie et textiles de maison

- Vêtements en fourrure ou en cuir

- Vêtements à usage unique

- Vêtements contenant des composants électroniques

- Produits textiles contenant plus de 20 % de matériaux pour lesquels aucune donnée n’est disponible dans la Base EmpreinteⓇ

Obligations et sanctions

Bien que la première phase soit volontaire, certaines obligations sont déjà en vigueur :

- Toutes les données requises et les résultats des calculs doivent être déclarés via le portail gouvernemental.

- Si une marque utilise une autre allégation environnementale ou un autre label, elle doit également afficher le coût environnemental officiel français.

- Les règles d’affichage (logo, format, information pour 100 g, etc.) doivent respecter la charte graphique officielle.

En matière de sanctions, conformément au Code de la consommation, le non-respect des obligations (par exemple, formuler des allégations environnementales sans afficher le coût officiel) peut exposer à :

- Jusqu'à 3 000 euros pour les personnes physiques

- Jusqu'à 15 000 euros pour les personnes morales

- (Ces montants s’alignent sur la structure des sanctions déjà prévues par le droit de la consommation français.)

4. Pourquoi les marques devraient adopter le dispositif dès maintenant : arguments stratégiques et concurrentiels

Gérer sa réputation et maîtriser le récit

En retardant leur mise en conformité, les marques prennent le risque que d’autres calculent leur coût environnemental sur la base de paramètres par défaut, souvent conservateurs, donc moins favorables. En calculant et en publiant vos propres scores, vous gardez la maîtrise du discours et évitez les représentations biaisées de vos impacts.

Anticiper la réglementation et éviter la précipitation de dernière minute

Le cadre français préfigure probablement une évolution européenne plus large (par exemple via le passeport numérique des produits ou les réglementations sur les allégations environnementales).

Une adoption anticipée permet aux marques de structurer leurs processus, de collecter les données nécessaires et d’éviter la panique lorsque les obligations deviendront contraignantes.

Stimuler l’amélioration interne et l’éco-conception

Le calcul du coût environnemental français (anciennement Ecoscore) oblige les marques à analyser leurs chaînes d'approvisionnement, leurs choix de matières, leurs modes de transport et le cycle de vie de leurs produits, identifiant ainsi les points chauds et les leviers d’amélioration.

À terme, ces données peuvent inspirer des optimisations de conception, des substitutions de matériaux et des innovations de procédés.

Marketing et différenciation

Afficher un coût environnemental faible (donc un impact réduit) peut séduire une clientèle de plus en plus sensibilisée aux enjeux environnementaux. Cela devient un facteur de différenciation sur un marché saturé.

En résumé, l'adoption de ce système n'est pas seulement une question de conformité : c'est un investissement stratégique.

5. Bonnes pratiques pour les marques qui se préparent à faire face aux coûts environnementaux français

Si vous êtes une marque en phase de préparation à la conformité, voici quelques actions concrètes à mettre en place :

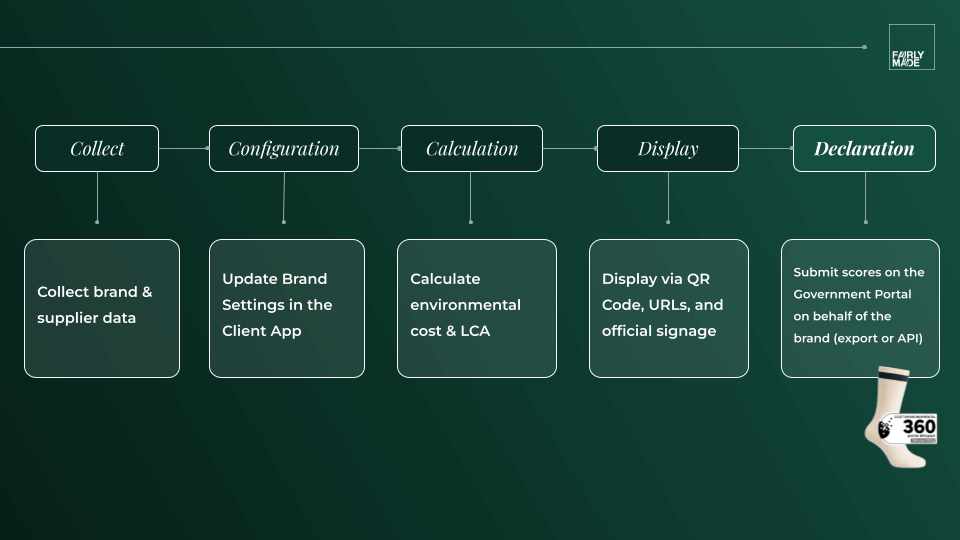

1. Collecter des données précises sur la chaîne d'approvisionnement

S'assurer que toutes les données d'entrée, des matières premières aux procédés de production, sont complètes, fiables et à jour grâce à une traçabilité rigoureuse. Des données manquantes ou par défaut peuvent entraîner des scores environnementaux artificiellement élevés ou une représentation erronée de l’impact réel de vos produits.

2. Automatiser et centraliser la gestion des données

Utilisez un système centralisé et un tiers de confiance pour collecter les données des fournisseurs, calculer les scores et les soumettre via le portail officiel. L'automatisation permet de réduire les erreurs et de rationaliser la conformité sur plusieurs lignes de produits.

3. Utiliser des méthodologies standardisées

Suivre le cadre officiel de l'analyse du cycle de vie (ACV). L’alignement avec ces standards garantit des scores cohérents, crédibles et comparables entre les produits et les catégories.

4. Anticiper et planifier un reporting volontaire

Commencez à calculer et à afficher vos scores avant que d'autres parties prenantes ne le fassent à votre place. Une adoption précoce vous permet de contrôler vos messages, de préparer vos processus internes et de faire preuve de transparence vis-à-vis des consommateurs et des parties prenantes.

5. Assurer une communication transparente

Présentez clairement votre score via vos supports digitaux ou à l’aide de QR codes.

Au-delà de la conformité, la transparence renforce la confiance et aide les clients à faire des choix éclairés, sans ambiguïté.

Pourquoi commencer dès maintenant?

L'introduction du coût environnemental français marque un tournant dans la transparence des produits et la réglementation en matière de développement durable en France. Elle incarne une vision d'avenir où chaque vêtement portera une empreinte environnementale claire et scientifiquement fondée, tout comme les étiquettes de prix indiquent le coût financier.

Pour les marques, il ne s’agit pas seulement de se conformer à la loi : c’est une opportunité de se positionner en leader, de se différencier et d’intégrer la durabilité dans la conception et la stratégie produit. La période pour se préparer sérieusement est limitée : du 1er octobre 2025 à octobre 2026, seules les marques seront autorisées à publier leurs scores. Par la suite, des évaluateurs externes pourront calculer et attribuer les scores de manière indépendante.

Maîtriser rapidement le cadre français du coût environnemental permet aux marques de préserver leur réputation, d'améliorer leur performance environnementale et d'acquérir un avantage concurrentiel alors que les attentes des consommateurs en matière de transparence ne cessent de croître. Il s'agit également de prendre de l'avance sur les futures réglementations en développant des projets internes structurés autour des données, de la traçabilité et de la mesure d'impact.

Fairly Made, leader de la mesure du coût environnemental de la mode en France :

Avec plus de 60% des produits officiellement déclarés via notre plateforme, Fairly Made est la première solution de mesure du coût environnemental des produits de la mode. Cette étape démontre notre capacité à aider les marques à comprendre, réduire et gérer leur coût environnemental, en transformant le développement durable en informations exploitables.

.png)

.png)

.svg)